menu診療案内

泌尿器科

泌尿器科診療予定

泌尿器科では、泌尿器の疾患や異常を対象としています。頻尿、尿路性器の悪性腫瘍、炎症、尿路結石症、排尿障害(前立腺肥大症・神経因性膀胱・尿失禁)、感染症(膀胱炎・尿道炎)、クラミジアなど性病が疑われる疾患、ED(自費診療)等の診療を行なっております。 頻尿・排尿時痛・尿が出にくい(排尿障害)などでお困りの方はご相談ください。

泌尿器科受付時間表

診療予定は予告なく変更となる場合がございますので、詳細はお電話でご確認ください。

| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00-12:30 | 山本 | - | - | ★山本 | 山本 | - | - | - |

| 14:00-17:30 | 山本 | - | - | ★山本 | 山本 | - | - | - |

※往診のため、診療時間内に不在の場合がございます。詳細はお電話でお問合せください。

★第1木曜日は休診です。

連携先/紹介先医療機関

手術などが必要な際は、適した医療機関へご紹介する体制を整えていますので、安心してご受診ください。

- 東京医科大学病院

- 河北総合病院

- 杏林大学医学部付属杉並病院

- 東京警察病院

- 荻窪病院 など

泌尿器科で行う主な検査

当院 泌尿器科では一般的な尿検査の他、様々な専門的な検査が可能です。

尿細胞診

尿中の細胞を検査し、悪性腫瘍の有無を調べます。膀胱癌など、泌尿器癌などがわかります。通常の尿検査と同様の方法で採取した尿を検査します。

尿細菌・培養検査

尿中の細菌の有無を調べる検査で、尿路感染症(腎盂腎炎、膀胱炎、前立腺炎、尿道炎など)が疑われる際に行います。

また、細菌が発見された場合は、菌種を特定し治療に必要な薬を選択するため培養検査を行います。

超音波検査

腹部や心臓の超音波検査と同様で、超音波検査機を体に当て異常がないか検査をします。

泌尿器科では、主に腎臓や膀胱などを調べ、結石や腫瘍の有無がわかります。

尿流量測定検査

尿流量測定装置に向かって排尿することにより、尿の勢い・排尿量・排尿時間などを測定します。また、この検査の後に超音波検査または導尿を行って残尿を測定することにより、より多くの情報が得られます。 前立腺肥大症や神経因性膀胱などの排尿あるいは蓄尿障害をきたす疾患の診断に用いられます。

検査容器(写真左)に向って排尿し、測定器(写真右)から検査結果が出ます。

残尿測定検査

排尿後に膀胱に残っている尿量を調べる検査です。

排尿後に膀胱に残っていると残尿感だけでなく、膀胱容量が小さくなり頻尿になったり、細菌感染の原因となります。診断の際や、薬の効果判定などで必要な検査です。

超音波検査機を使用して行われます。

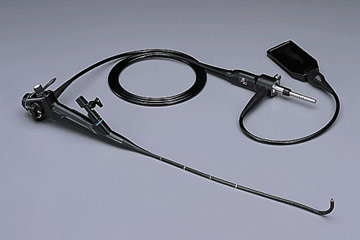

膀胱鏡検査

尿道から内視鏡を挿入し、尿道・前立腺・膀胱を直接観察する検査です。

上記の様々な検査を行っても原因不明な際に行い、直接観察する事で原因検索をします。

腫瘍が発見された場合は組織採取を行い、良性・悪性の判別をします。

膀胱鏡検査Q&A

Qどのような病気が疑われる時に行われる検査ですか?

主に膀胱がんの鑑別に行われる検査です。

Q検査前の注意や制限などはありますか?

食事制限などは特にありません。当日は、一緒に尿検査を行いますので、直前のお手洗いは控えて御来院ください。

Q検査時間はどのくらいですか?

検査自体はおよそ5分くらいの検査です。

Q検査は痛いですか?

多少の痛みを伴いますが、なるべく痛みを軽減するよう、柔らかいファイバースコープを使用して検査をします。

ED治療について(自費診療)

ED(勃起不全症)治療薬の処方を行っております。

保険適応外のため、診察料・薬剤費とも全額自己負担となります。

※処方の有無に関わらず診察料が発生します。薬剤費は処方量に応じて以下となります。

| 診察料 | 初診:3,300円(税込)【本体価格:3,000円】 |

|---|---|

| 再診:1,100円(税込)【本体価格:1,000円】 |

| 薬剤費用 | バイアグラ(50㎎) 1錠:1,700円(税込)【本体1,545円】 |

|---|---|

| シアリス(20㎎) 1錠:2,090円(税込)【本体1,900円】 |

|

| シルデナフィル(50㎎) 1錠:1,100円(税込)【本体1,000円】 |

泌尿器科コラム

前立腺肥大症について

- 前立腺は男性にだけある臓器です。前立腺の肥大や筋肉の緊張等で、尿道を圧迫し排尿障害を起こした状態を前立腺肥大症といいます。

- 詳しくはこちら

女性の膀胱炎について

- 膀胱炎は男性・女性ともにみられる病気ですが、特に女性に多く見られます。その理由とは?

- 詳しくはこちら

尿潜血・血尿について

- 尿検査は健康診断などでも行う一般的な検査ですが、尿が赤くないのに『尿潜血陽性』と診断された経験がある方も多いと思います。

- 詳しくはこちら